更新日:

SEOの次はLLMO!生成AIに引用されるための最適化ガイド

LLMOとは自分のサイトがAIの回答に採用されやすくするための対策のことを言うよ!

近年、生成AI(ChatGPTやGeminiなど)を使って情報を調べることが当たり前になってきました。

Googleも「AI Overviews」という機能を導入し、検索結果よりも上にAIの要約が表示されるようになっています。

ユーザーはリンクを1つずつクリックするよりも、AIがまとめた回答を読むことで満足するようになりました。

この変化により、検索エンジンに最適化するだけでは届かない時代が訪れています。

そこで注目されているのが、LLMOです。この記事では、LLMOの基礎知識から具体的な実践方法まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。

LLMOとは

LLMOとは、Large Language Model Optimization(大規模言語モデル最適化)の略です。

簡単に言えば、ChatGPT、Claude、GoogleのAI OverviewsといったAIが、ユーザーの質問に回答する際に、自分のWebサイトのコンテンツを「信頼できる情報源」として引用・参照させるために、コンテンツやWebサイト全体を最適化する戦略的アプローチです。

LLM(大規模言語モデル)とは、膨大なテキストデータで学習したAIのことで、ChatGPTやClaudeなどがその代表例です。これらのAIは単に記憶した情報を返すのではなく、Web上の情報を参照しながら回答を生成します。

SEOとの違い

LLMOを理解する上で、従来のSEOとの違いを明確にしておくことが重要です。

以下の表で、SEOとLLMOの違いを直感的に理解できます。

| 観点 | SEO | LLMO |

|---|---|---|

| 主な目的 | 検索順位の上位表示 | AIによる引用・言及 |

| 最適化対象 | 検索エンジン(Google等) | 大規模言語モデル(AI) |

| ユーザー行動 | 検索→クリック→閲覧 | 質問→AI回答で完結 |

LLMOの時代が来たからSEOが不要になるというわけではありません。LLMOはSEOを置き換えるものではなく、SEOを土台とし、それを拡張するものです。ですので、今後はSEOで検索エンジンからの人口を確保しつつ、LLMOで生成AIからの人口も確保するという両面の作戦が重要になってきます。

またSEOはほぼGoogle検索の一強のため、Google検索に対してのみ対策を行えばよかったのに対し、LLMOはGoogleのAI OverviewsやChat GPT、GeminiなどさまざまなLLMが存在するため、SEOとLLMOは分けて考える必要があります。

LLMOが重要な理由

1. ユーザーの検索行動の変化

最近では検索をするよりも、「まずはAIに聞く」という行動パターンが定着しつつあります。従来のように検索結果を上から順にクリックして比較検討するよりも、AIに質問して即座に答えを得る方が効率的だからです。

2. トラフィック現象への対応

AIが直接回答を提示することで、ユーザーがWebサイトを訪問する機会が減ってきています。これが「ゼロクリックサーチ」の問題です。

どれだけ良質なコンテンツを作成しても、AI上で完結されてしまっては、サイトへの流入もコンバージョンも期待できません。LLMOによってAIの回答内に引用される、あるいはブランド名を言及されることが、新しい流入経路となります。

こういった理由のために、今後はLLMOを導入するということが、最重要課題となってきます。

具体的なLLMO対策

この章では具体的にどのような施策を行えばLLMOに効果的なのかを解説します。

1. SEO対策もしっかりとやる

LLMOの大前提として、SEOの基本ができているかが重要です。

以下のようなことがしっかりとできているか確認しましょう。

E-E-A-Tの強化

E-E-A-Tは、Googleがウェブページの評価に使う指標の一つで、以下の4つの頭文字を取ったものです。

| 要素 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| E:Experience(経験) | 実体験を交えて書く | 実際に商品を使った感想を掲載 |

| E:Expertise(専門知識) | 専門家の意見・監修を入れる | 医療なら医師監修記事 |

| A:Authoritativeness(権威性) | 引用やSNSでの評価 | 他サイトからの引用・紹介 |

| T:Trustworthiness(信頼性) | 運営者情報や更新日を明示 | プライバシーポリシー・問い合わせ先掲載 |

E-E-A-Tを意識して記事を作ることで検索結果で上位に表示されやすくなります。

AIに好まれるコンテンツ構造

AIに引用したいと思わせるコンテンツには、以下の特徴があります。なるべく、このような特徴を意識してコンテンツを作成しましょう。

| 形式 | 説明 |

|---|---|

| Q&A形式 | 「〇〇とは何ですか?」→「〇〇とは△△です」のように、質問と明確な回答のペア |

| 定義型 | 「LLMOとは、大規模言語モデルへの最適化を指します」のように、用語を明確に定義 |

| リスト型 | 箇条書きや番号付きリストで、ポイントや手順を整理 |

| ハウツー型 | 何かの手順をステップ・バイ・ステップで解説 |

llms.txtを設置

llms.txtとは、AIがサイト全体の内容を効率的に理解できるようにするためのAI専用のサイトマップです。

HTML内の広告やJSなどのノイズを除去し、AIが構造を把握しやすくします。

SEOで言うrobots.txtに近い位置づけです。

llms.txtは、このノイズを取り除いて、必要な情報のみを整理したものになるため、AIがサイト全体を把握しやすくなると言うわけです。

ただし2025年10月現在、主要な生成AIはまだこのファイルを正式に参照していません。したがって、llms.txtの設置は現時点では必須ではありません。

ただし、将来的な標準化を見据えた「先行投資」として設置を検討するのは一つの手です。

設置する場合は、サイトのルートディレクトリに配置します。

特に決まった形式はないのですが、基本的にはマークダウン形式で記述します。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

# 株式会社サンプルマーケティング - デジタル広告支援サービス

> 当社は中小企業向けのデジタルマーケティング支援を専門としています。

> Web広告運用、SEO対策、SNSマーケティングの戦略立案から実行までをサポート。

> 対象は、EC事業者・BtoB企業・店舗経営者です。

## 主な内容

- デジタル広告運用サービス(Google広告、Meta広告、LINE広告)

- SEO対策とコンテンツマーケティング支援

- SNS運用代行とインフルエンサーマーケティング

- Webサイト制作・改善コンサルティング

- 成功事例と導入実績(業界別)

## 参考URL

- URL: https://example-marketing.co.jp/services/

Summary: 提供するデジタルマーケティングサービスの全体像と料金プラン

- URL: https://example-marketing.co.jp/case-studies/

Summary: 業界別の成功事例、導入効果、お客様の声

- URL: https://example-marketing.co.jp/blog/

Summary: マーケティングに関する実践的なノウハウ記事

- URL: https://example-marketing.co.jp/company/

Summary: 会社概要、代表メッセージ、企業理念

## Option

以下のページは参照不要です:

- /admin/ (管理画面)

- /member/ (会員専用ページ)

- /test/ (テスト環境)

また、llms.txtでは、AIにサイトの内容を伝えるだけではなく、AIクローラーが自分のサイトをクロールする許可/拒否などをサイト運営者側で宣言することもできます。以下が制御可能な設定です。

| やりたいこと | 使用する命令 | 実現できること |

|---|---|---|

| 全てのAIに統一ルールを適用 | user-agent: * | 個別指定がないAI全てに同じルールを適用 |

| 特定のAIだけブロック | user-agent: [AI名] + disallow: / | 指定したAIのみ異なるルールを適用 |

| 特定フォルダだけ許可 | allow: [パス] | ブロック設定の中で例外的に許可するフォルダを指定 |

| フォルダ単位でアクセス制限 | disallow: [パス] | 特定フォルダのみアクセス不可に設定 |

| AIの学習データとして使わせない | x-ai-training-policy: | コンテンツの学習利用や回答生成への使用可否を設定 |

| アクセス頻度に上限を設ける | crawl-delay: または x-rate-limit: | サーバー負荷を考慮してアクセス間隔やリクエスト数を制限 |

user-agent

特定のAIに統一ルールを適用する際に使用する命令は、user-agentを使います。

1

2

# 全てのAIに適用

user-agent: *

allow・disallow

allow、disallowで特定のフォルダへのアクセスを許可、ブロックを指定することができます。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

# 全てのAIに適用

user-agent: *

# ChatGPTだけprivateフォルダにアクセス不可

user-agent: GPTBot

disallow: /private/

# Claudeだけ/admin/フォルダにアクセス許可

user-agent: ClaudeBot

allow: /admin/

x-ai-training-policy

自分のサイトを引用はOKだが、学習はしてほしくない時などx-ai-training-policyで指定できます。以下のように設定することができます。

| 命令 | 内容 |

|---|---|

allowed |

学習も引用も自由に使ってOK |

disallowed |

学習も引用も一切禁止 |

citation-only |

引用はOK、学習はNG |

例えば、以下の様に記述します。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

# 全てのAIに適用

user-agent: *

# ChatGPTだけprivateフォルダにアクセス不可

user-agent: GPTBot

disallow: /private/

# Claudeだけ/admin/フォルダにアクセス許可

user-agent: ClaudeBot

allow: /admin/

# 学習も引用も自由に使ってOK

x-ai-training-policy: "allowed"

crawl-delay

過剰なクロールを制限する設定です。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

# 全てのAIに適用

user-agent: *

# ChatGPTだけprivateフォルダにアクセス不可

user-agent: GPTBot

disallow: /private/

# Claudeだけ/admin/フォルダにアクセス許可

user-agent: ClaudeBot

allow: /admin/

# 学習も引用も自由に使ってOK

x-ai-training-policy: "allowed"

# 1秒ごとに1リクエスト

crawl-delay: 1

llms.txtは情報提供部分とアクセス制御部分を1つのファイルで管理できます。ただし、現時点では全てのAIがこれらの指示を遵守するとは限らないという点を理解した上で実装しましょう。

実効性については今後の標準化次第ですが、設置しておくことで将来的な対応の準備になります。

エンティティの明確化と最適化

エンティティとは、人物、組織、場所、製品、概念など、固有の「モノ」を指します。LLMはこの「エンティティ」とその関係性をもとに情報を理解しています。以下では、エンティティを最適化する方法を解説します。

(1)固有名詞を正確に記載

・企業名、製品名、人名などは正式名称を使用する

・(例)株式会社Pikawaka(大文字小文字も統一して使用する)

(2)初出時に簡潔な説明を追加

・初めて登場するエンティティには補足情報をつける

・(例)株式会社Pikawakaは、東京都渋谷区のWebマーケティング企業です。

(3)関連エンティティ同士をリンク

・サイト内の関連記事や関連ページへのリンクを設置

・エンティティ間の関係性を明示することで、トピックの専門性が高まる

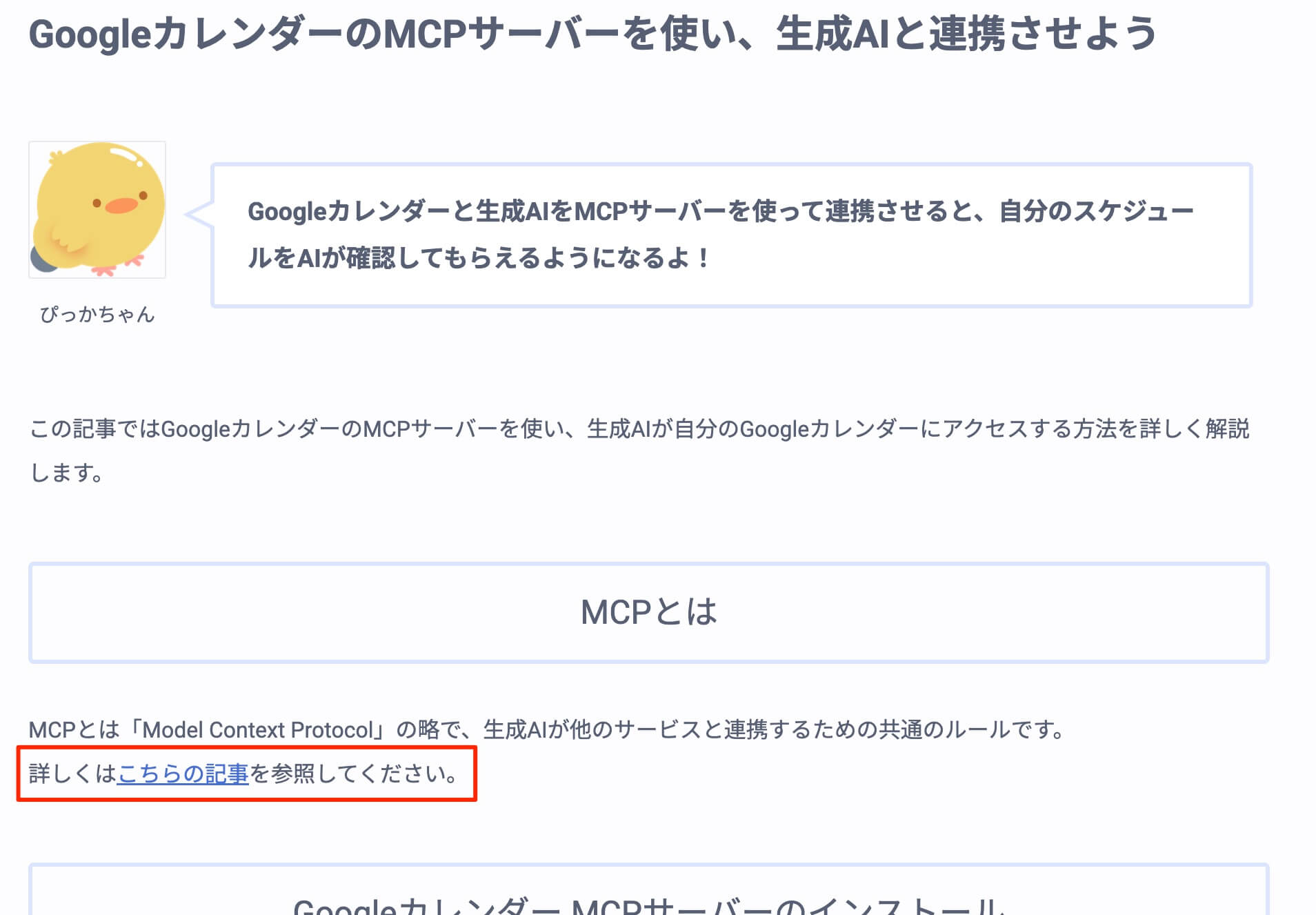

以下の例では、Pikawakaの記事「GoogleカレンダーのMCPサーバーを使い、生成AIと連携させよう」内において、関連するMCPを解説した記事へのリンクを設置しています。さらに、リンク先のページにもこのページへのリンクを設けることで、関連するエンティティ同士を相互に結び付けています。

構造化マークアップの導入

構造化マークアップとは、Webページの中にある情報を「これは何のデータか」を検索エンジンに意味を伝えるための仕組みです。

通常のHTMLだけでは、検索エンジンやAIは文章の内容を完全には理解できません。

たとえば、以下のHTMLを検索エンジンが読み込むとします。

1

2

3

4

<div>

iPhone

12,000円

</div>

この場合、人間であれば「iPhone」が商品名であること、「12,000円」が価格であることがわかりますが、検索エンジンは「これは商品名なのか?」「この数字は価格なのか?」といった意味を正確に判断することができません。

そこで構造化マークアップを導入することで、AIや検索エンジンに「これは記事タイトルです」「これは著者情報です」といった意味情報(メタデータ)を伝えることができます。

これにより、AIが自分のサイトをより正確に理解し、引用・要約に選ばれやすくなります。

構造化マークアップを使うと以下の様な記述になります。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

<script type="application/ld+json">

{

"@context": "https://schema.org",

"@type": "Product",

"name": "iPhone",

"offers": {

"@type": "Offer",

"price": "12000",

"priceCurrency": "JPY"

}

}

</script>

このように記述することで、検索エンジンが「これはiPhoneという商品で、価格は12,000円(日本円)」という意味を正確に理解できるようになります。

具体的な実装方法

構造化マークアップにはSchema.orgという構造化データの基準規格を使います。LLMOにおいても、この標準規格に準拠した構造化マークアップを実装することが、AIに正確に情報を伝えるためには必要です。

構造化マークアップにはいくつかの書き方がありますが、現在の主流であり、Googleも推奨しているのがJSON-LD(JSON Linked Data)形式 です。JSON-LDは、HTMLの構造を壊さずに<script>タグ内へ記述でき、人間にも読みやすく、保守もしやすいのが特徴です。

記述場所は主に以下の2つです。

・<head>タグ内(推奨)

・<body>タグの冒頭付近

基本構造

以下が最もシンプルな構造化マークアップの例です。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

<script type="application/ld+json">

{

"@context": "https://schema.org",

"@type": "Article",

"headline": "LLMO対策の完全ガイド",

"datePublished": "2024-01-15",

"dateModified": "2025-03-16",

"author": {

"@type": "Person",

"name": "山田太郎",

"jobTitle": "Webマーケティングコンサルタント"

},

"publisher": {

"@type": "Organization",

"name": "株式会社Pikawaka",

"logo": {

"@type": "ImageObject",

"url": "https://example.com/logo.png"

}

}

}

</script>

各項目の意味は以下の通りです。

| プロパティ | 意味 |

|---|---|

@context |

データ構造の定義元(通常は https://schema.org を指定) |

@type |

このデータの種類(例:Article, Product, Organizationなど) |

headline |

記事タイトル |

datePublished / dateModified |

公開日・最終更新日 |

author |

著者情報(個人または組織) |

publisher |

発行元(サイト運営者) |

logo |

運営企業のロゴ情報 |

主なスキーマタイプは以下の通りです。

| 種類 | 用途の例 |

|---|---|

Article |

ブログ・ニュース記事 |

Product |

商品ページ |

Recipe |

レシピ・料理サイト |

Event |

セミナーやイベント情報 |

Organization |

企業や団体紹介 |

Person |

個人プロフィール |

FAQPage |

よくある質問ページ |

実装時のポイントとしては以下の3点に注意しましょう。

1.schema.orgの公式定義を確認する

公式サイトで定義を確認してから記述しましょう。

2.Google構造化データテストツールで検証する

こちらのサイトでしっかりと検証を行いましょう。

3.すべてのページに一貫性を持たせる

著者名・日付・組織名を統一することでAIが「同一人物・同一企業」として認識しやすくなります。

注意点

ページ内のあらゆる要素(ボタン、メニュー、リンクなど)に構造化マークアップを入れる必要はありません。検索エンジンにとってノイズとなり、むしろSEO評価を下げるリスクもあります。

Googleも「ユーザーに見える主要なコンテンツ」に対してのみ構造化マークアップを推奨しています。

まずはトップページや主要ページに「そのページの主題」をひとつ定義してみましょう。

よくある質問

AIに好まれるコンテンツの一つに「Q&A形式」がありました。以下のように「よくある質問」といったような内容を追加してあげると良いでしょう。

Q1. SEOとLLMOのどちらを優先すべきですか?

A. 両方です。LLMOはSEOを置き換えるものではなく、拡張するものです。SEOで基礎を整え、LLMOでAIからの流入も確保するというハイブリッド戦略が最も効果が高いでしょう。

Q2. lims.txtは必ず必要ですか?

A. 現時点(2025年10月)では必須ではありません。主要なAIがまだ正式に参照していたいためです。ただし、将来の備えとして設置をしておくのも良いでしょう。

Q3. 効果があるまでどれくらいかかりますか?

A. 一概には言えませんが、大体3~6ヶ月程度を目安に考えると良いでしょう。SEOと同様にLLMOも長期的な取り組みです。ただし、比較的新しい分野であるため、早く取り組むことで競合優位性を獲得できる可能性があります。

まとめ

AIが情報のアクセスの中心となる未来において、LLMOはSEO同様に必須の戦略になります。検索行動の変化に対応し、AIが生成する情報の中で自社の存在感と信頼性を確立するためには、従来のSEOの知識を土台としつつ、LLMOの視点を取り入れたコンテンツ戦略へと進化させていく必要があります。

ぜひこの記事を参考に、LLMOを取り入れてみましょう。

この記事のまとめ

- LLMOとは、AIがあなたのサイトを引用・参照しやすくするための最適化手法

- SEOと組み合わせて「検索+AI」両方の流入を確保することが重要

- 今後のAI時代に備え、早めに取り組むことで大きな優位性を得られる