以下が、RemoteBuddy(リモート作業仲間マッチングサービス)のチーム共有用仕様書です。

RemoteBuddy 仕様書

1. 目的

RemoteBuddyは、在宅勤務や勉強を一人で行うユーザーのための「仮想作業仲間」マッチングサービスです。

ポモドーロタイマーやチャットを活用し、集中力の維持・孤独感の解消・作業の習慣化をサポートします。

2. 主要機能

2.1 ユーザー向け機能

機能カテゴリ 機能名 説明

会員登録 SNS連携 or メール 匿名登録OK。簡単なプロフィール設定が可能

作業ルーム作成 タグ・目的を設定 例:「朝活」「もくもく会」など、自由にルームを作成可能

作業ルーム参加 検索&参加 タグ・時間帯からルームを検索し、すぐに参加

ポモドーロタイマー 25分集中+5分休憩 集中作業を自然なリズムでサポート

雑談チャット テキストチャット 声出し不要。気軽に雑談や進捗報告ができる

進捗記録 日ごとの作業ログ 自分の作業履歴を確認し、習慣化やモチベーション維持に活用

2.2 管理者向け機能

不適切ルーム/チャットの監視・削除

通報対応・ユーザーブロック機能

ユーザー活動ログの分析・統計

3. 画面構成(主要ページ)

画面名 概要

トップページ サービス紹介、ログイン/新規登録導線

ダッシュボード おすすめルーム表示、自分の作業履歴の一部表示

ルーム検索画面 タグ・時間帯でルームを検索し参加可能

作業ルーム画面 タイマー表示、チャット、進捗記録などを統合

進捗ログ画面 自分の過去の作業履歴をカレンダーやグラフで表示

プロフィール編集 匿名での名前やタグ設定、通知設定などを編集可能

管理者ダッシュボード ユーザー通報対応、ルーム・チャット管理

4. 使用技術

項目 技術候補

フロントエンド Vue.js / Nuxt 3 または React

バックエンド Firebase Functions または Supabase

リアルタイム通信 WebSocket + WebRTC(将来的に音声にも対応可能)

データベース Firestore または Supabase

認証・管理 Firebase Auth / Supabase Auth

デプロイ Vercel / Netlify(小規模MVPに適した構成)

必要であれば、この仕様書をもとにUIワイヤーフレームやプロジェクト管理用のタスク分解もご提供可能です。お気軽にお知らせください!

内容を確認し、修正点があれば修正してもらいましょう。

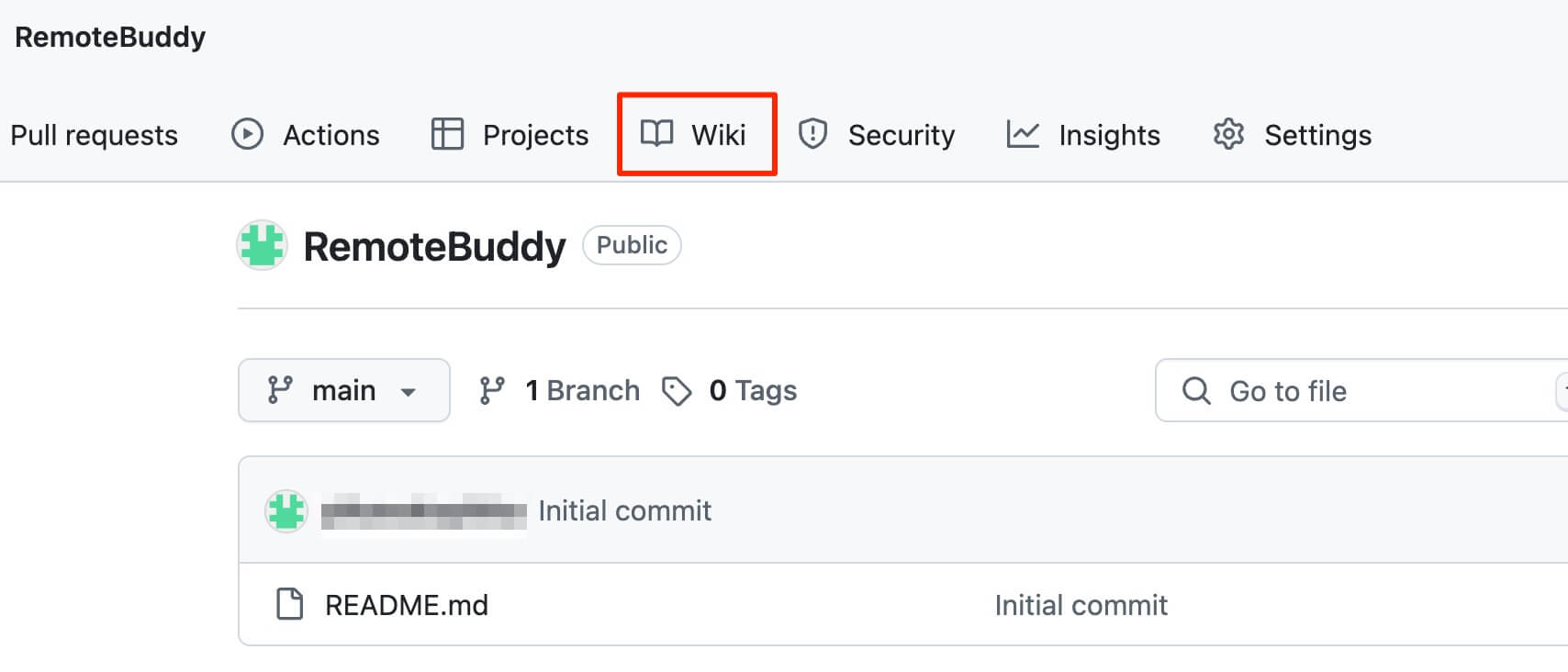

AIによって作成された仕様書は、プロジェクトメンバーと共有するためにGitHubのWikiに保存しておくのがおすすめです。WikiはGitHubリポジトリ内で管理でき、バージョン管理や共同編集が可能です。

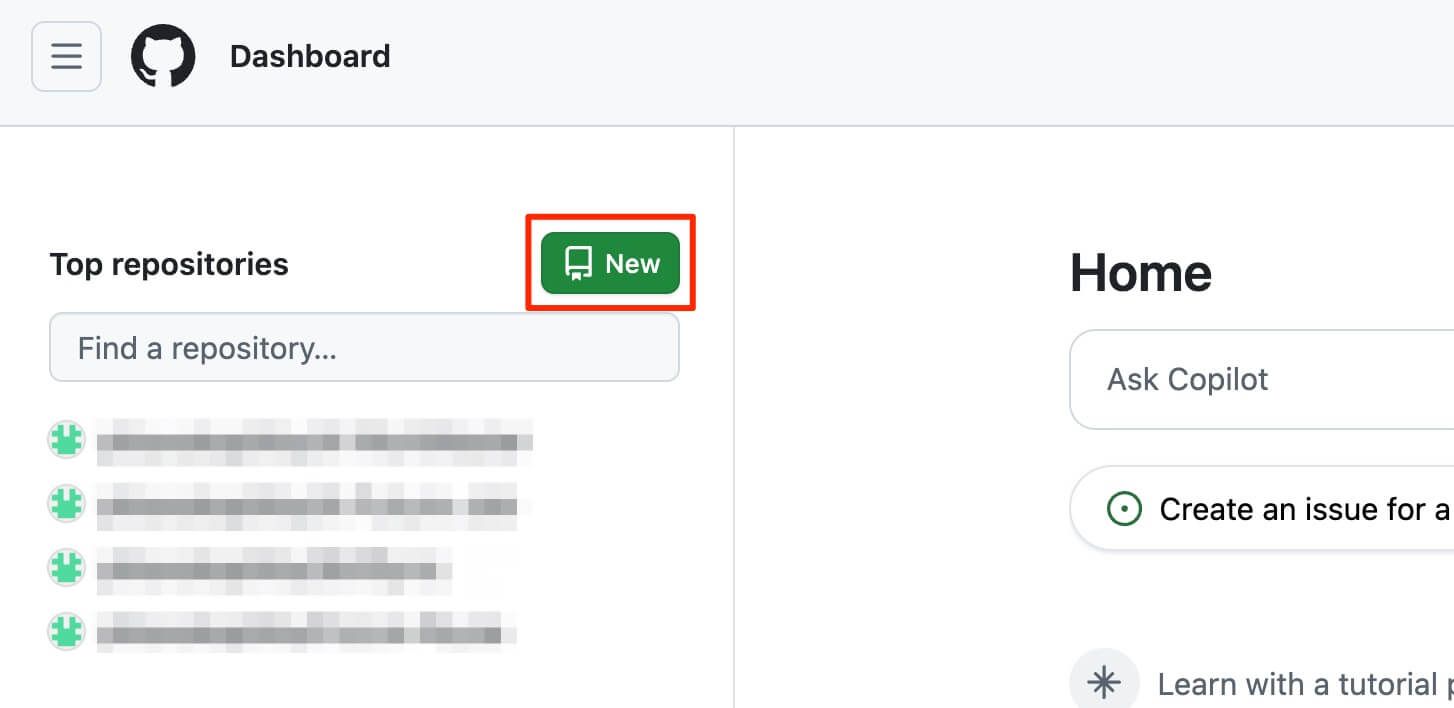

まずはこのアプリのリポジトリを作成します。

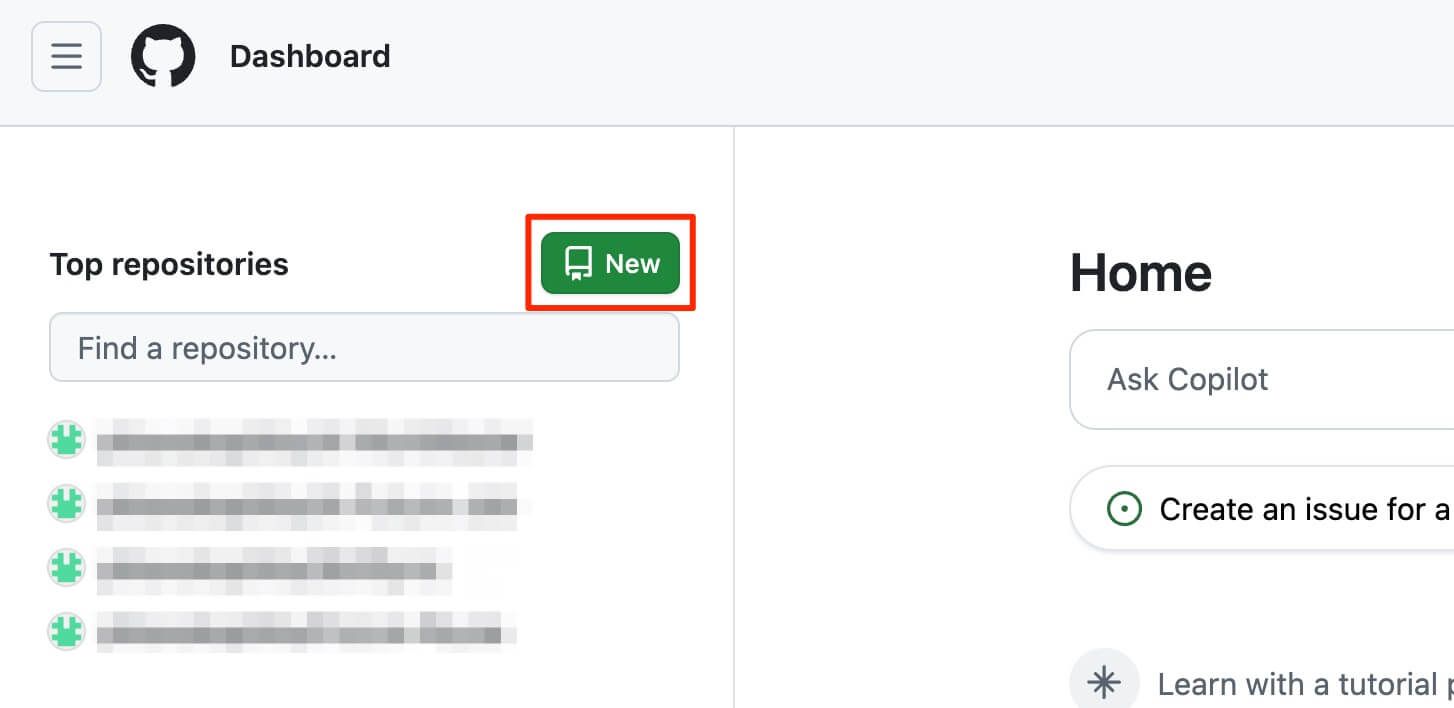

GItHubのダッシュボードから新規のリポジトリを作成しましょう。

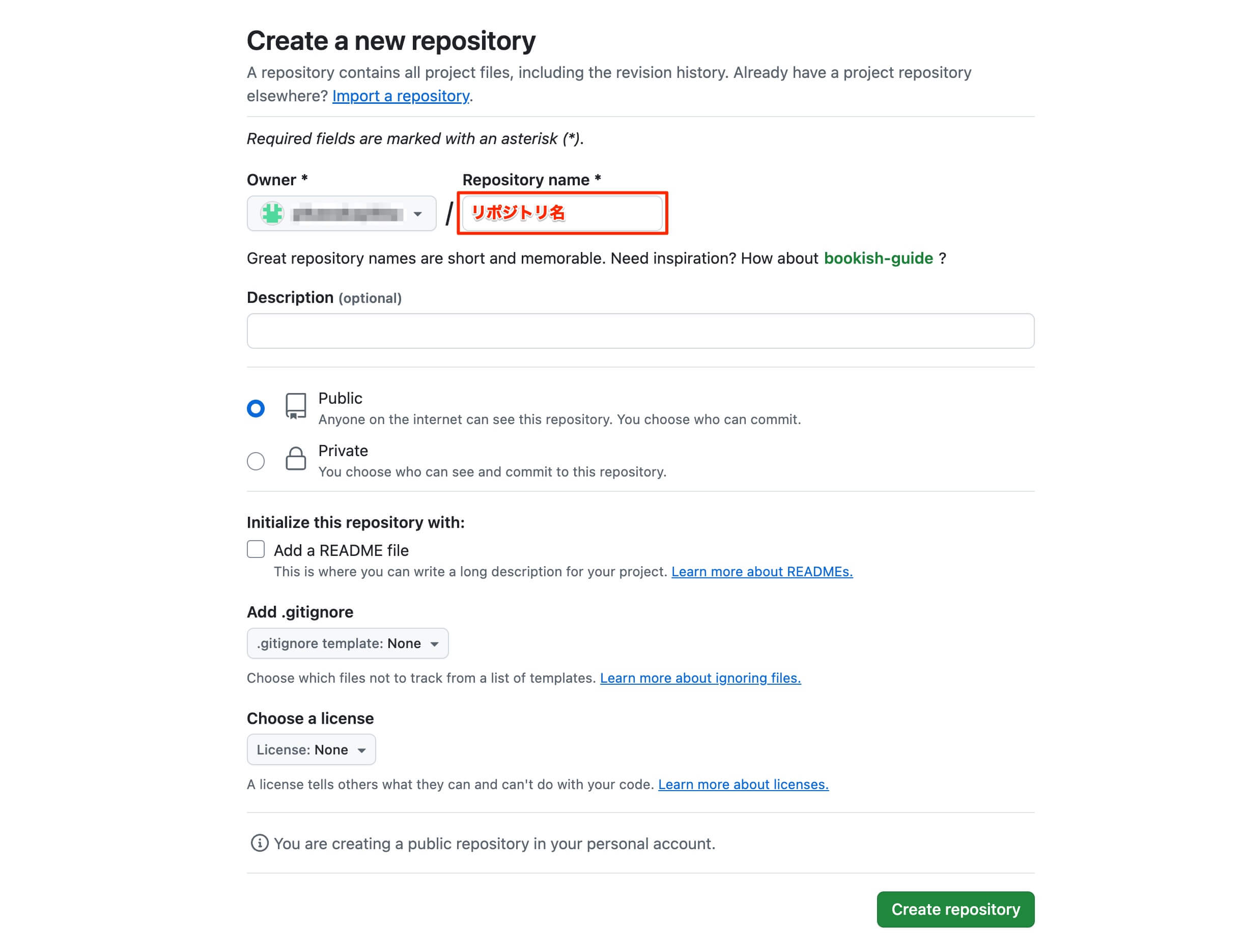

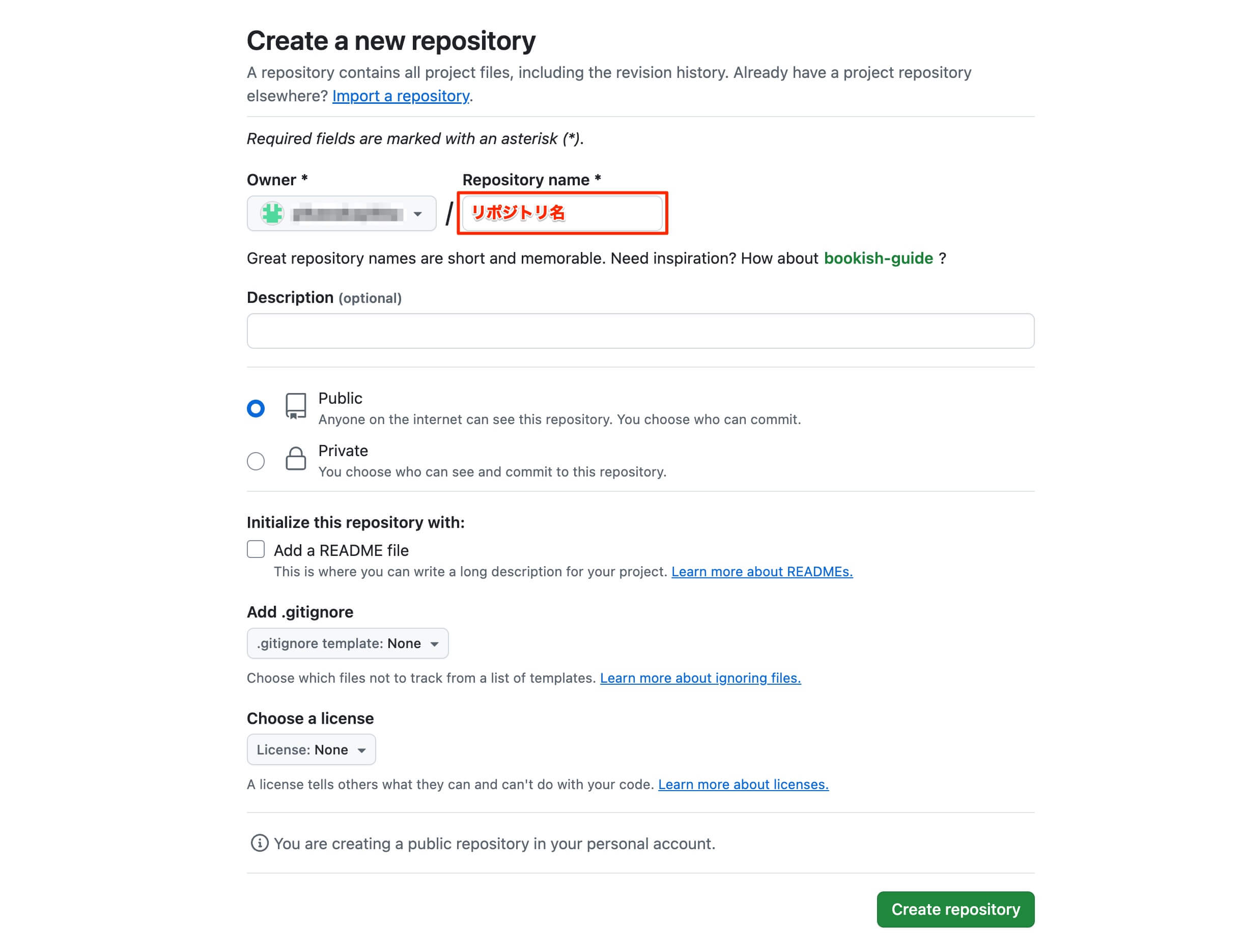

リポジトリ名を入力して新規リポジトリを作成します。

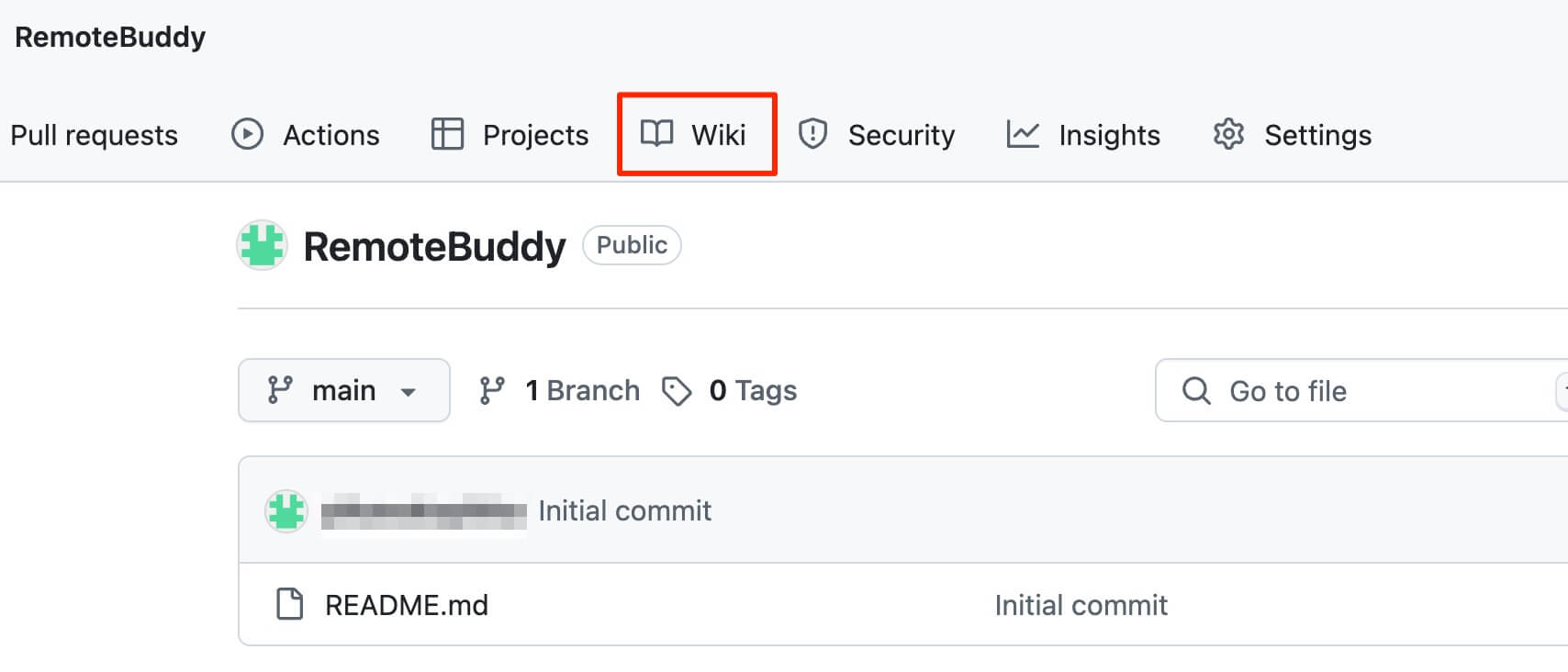

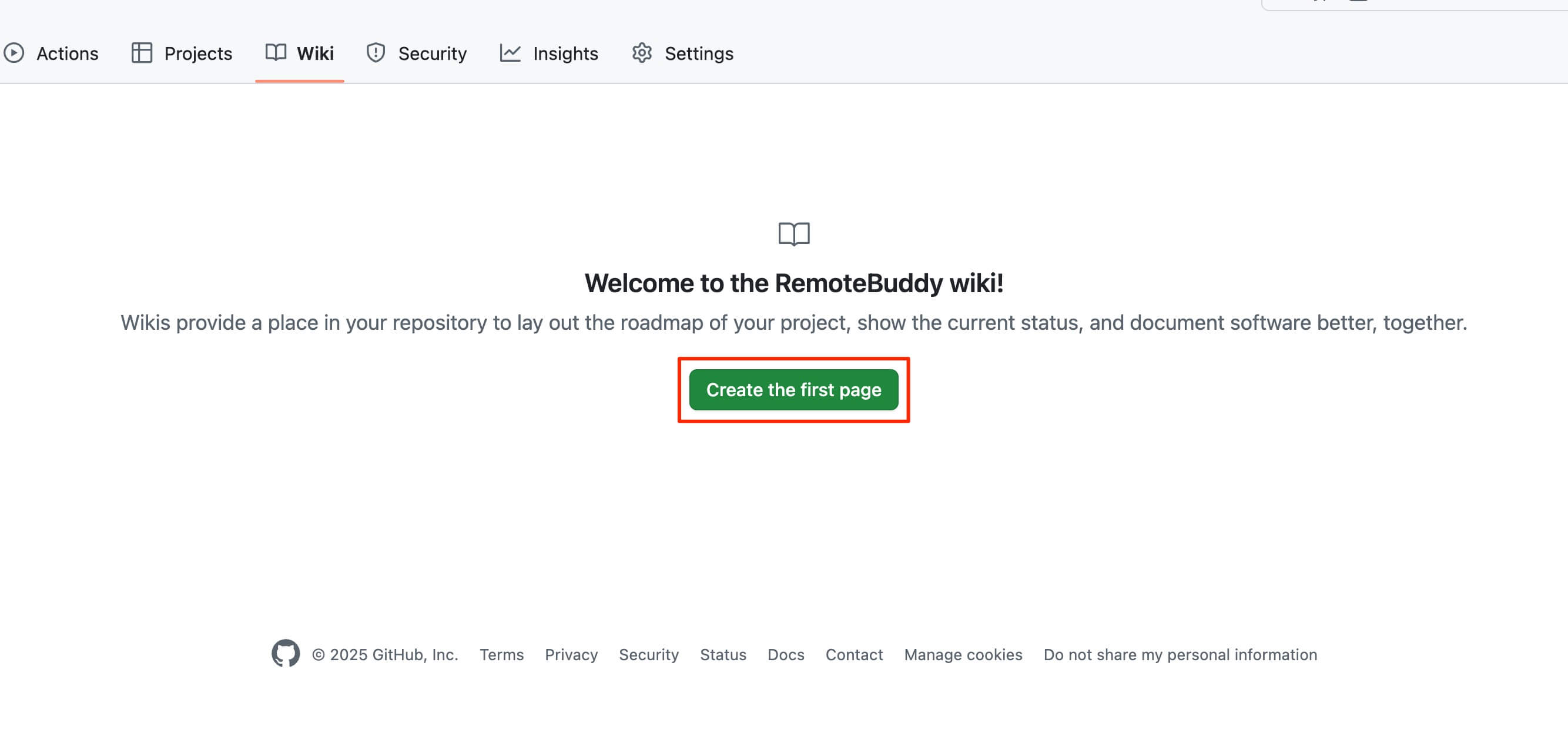

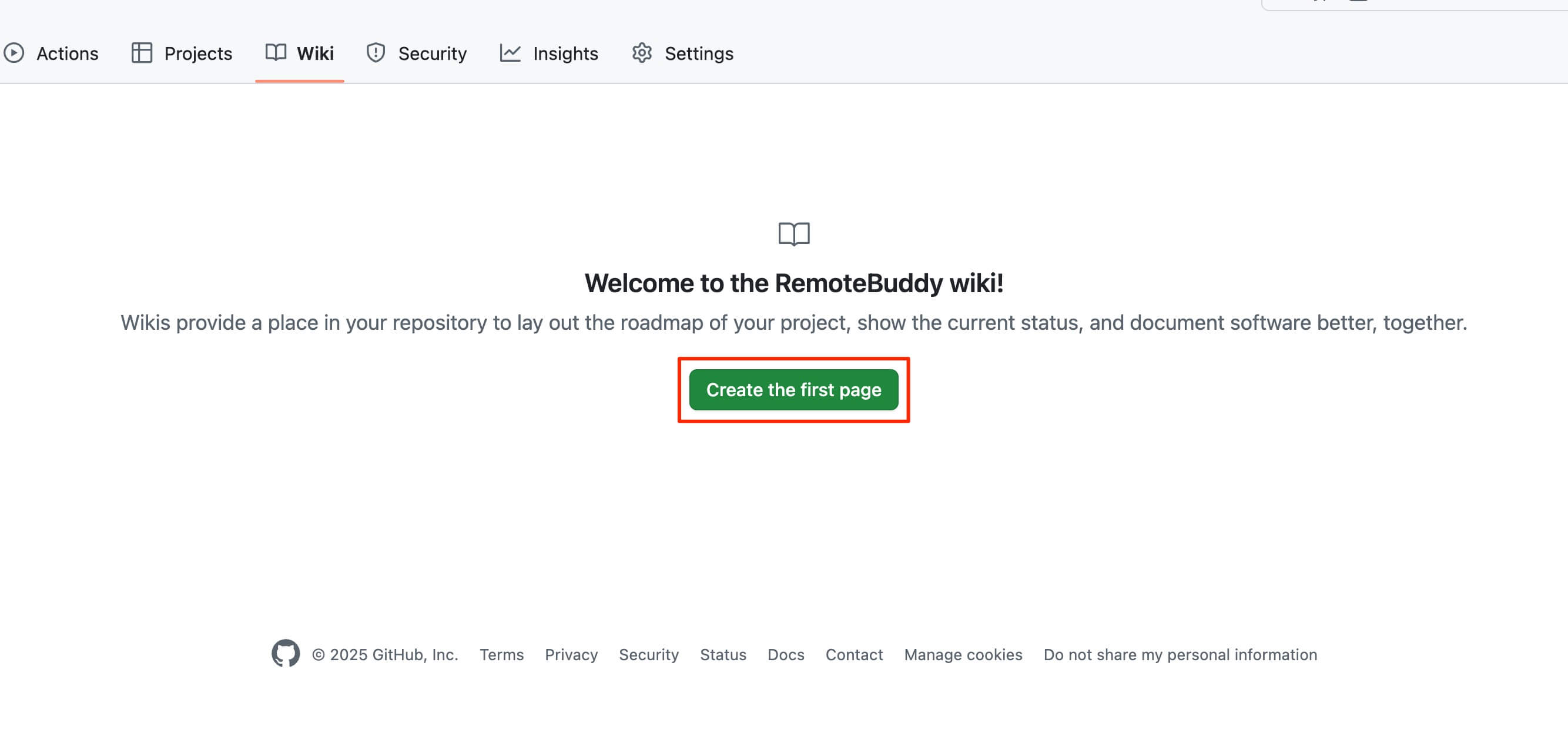

wikiを選択します。

「Create the first page」で新規作成画面を開きます。

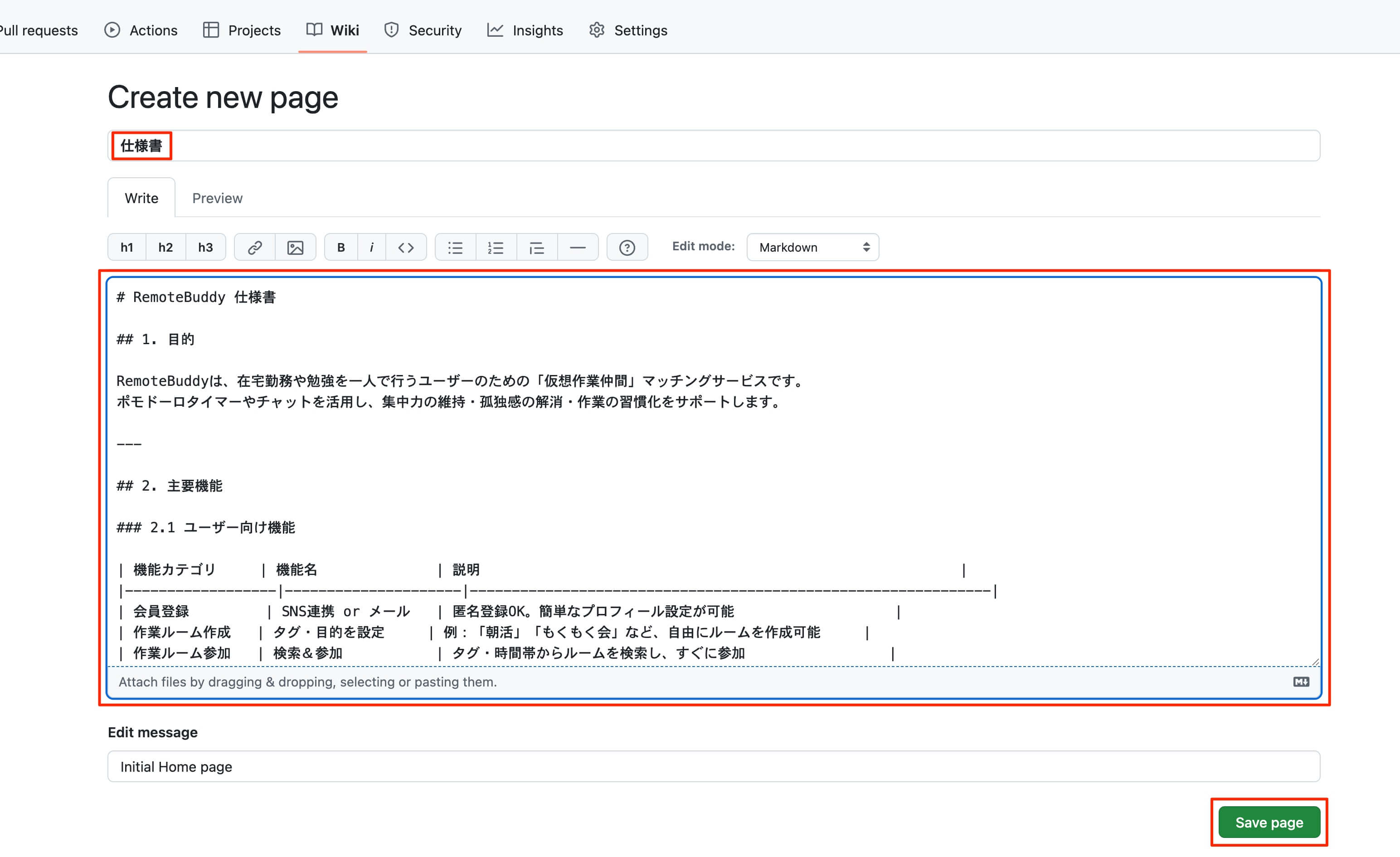

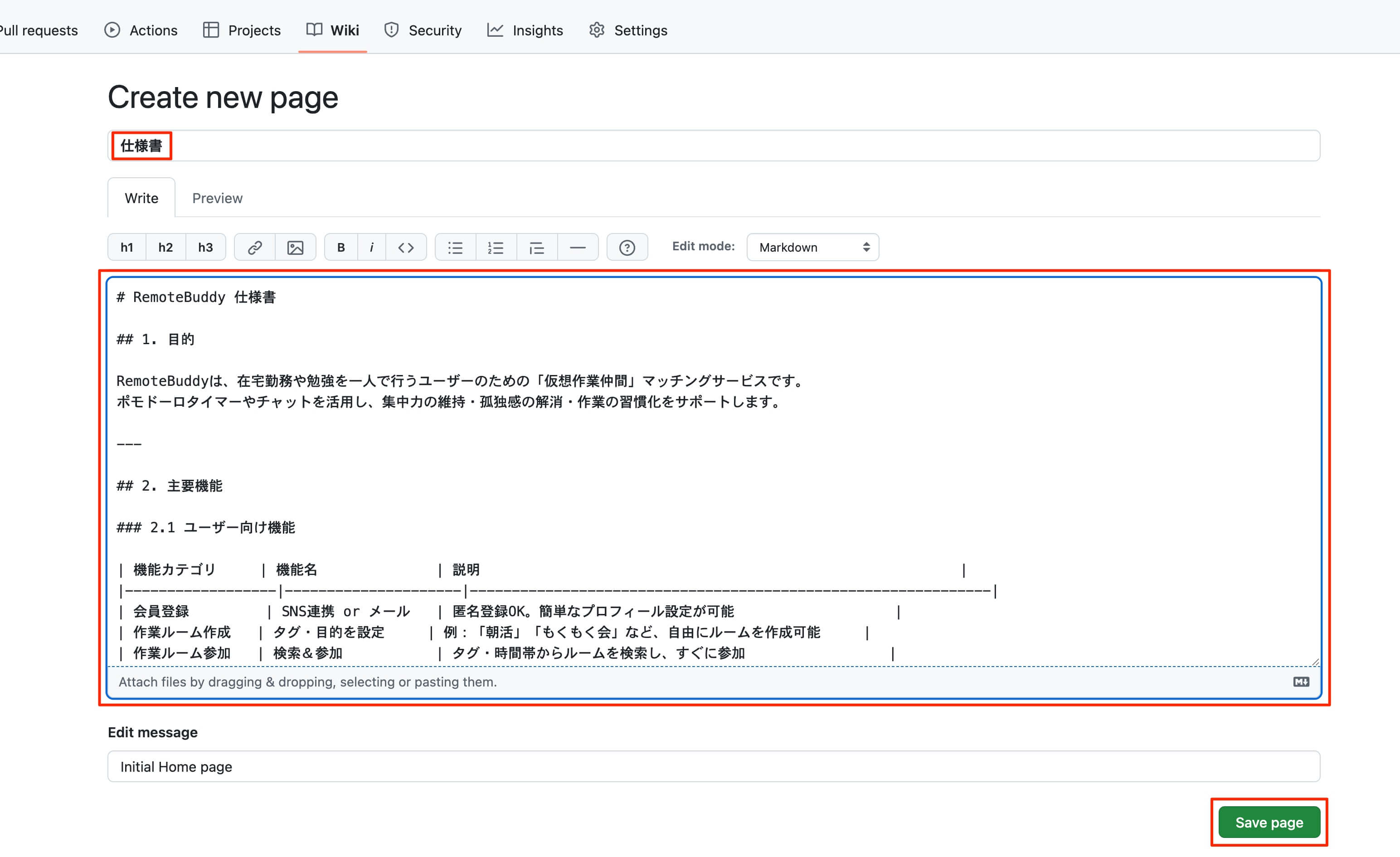

GitHub Wikiでは、マークダウン形式で記述します。AIに以下のようなプロンプトを使って変換を依頼します。

作成した仕様書をコードブロックのマークダウン形式にして下さい。

以下のようにタイトルを「仕様書」とし、作成してもらったマークダウンを貼り付け、「Save page」ボタンで保存します。

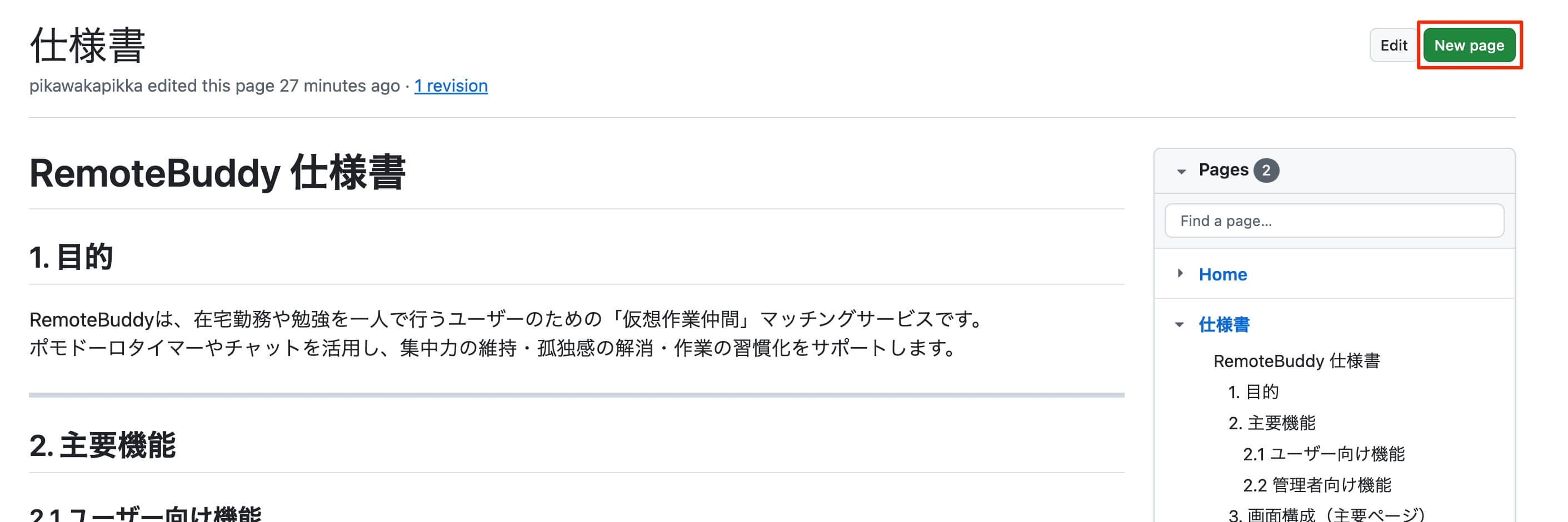

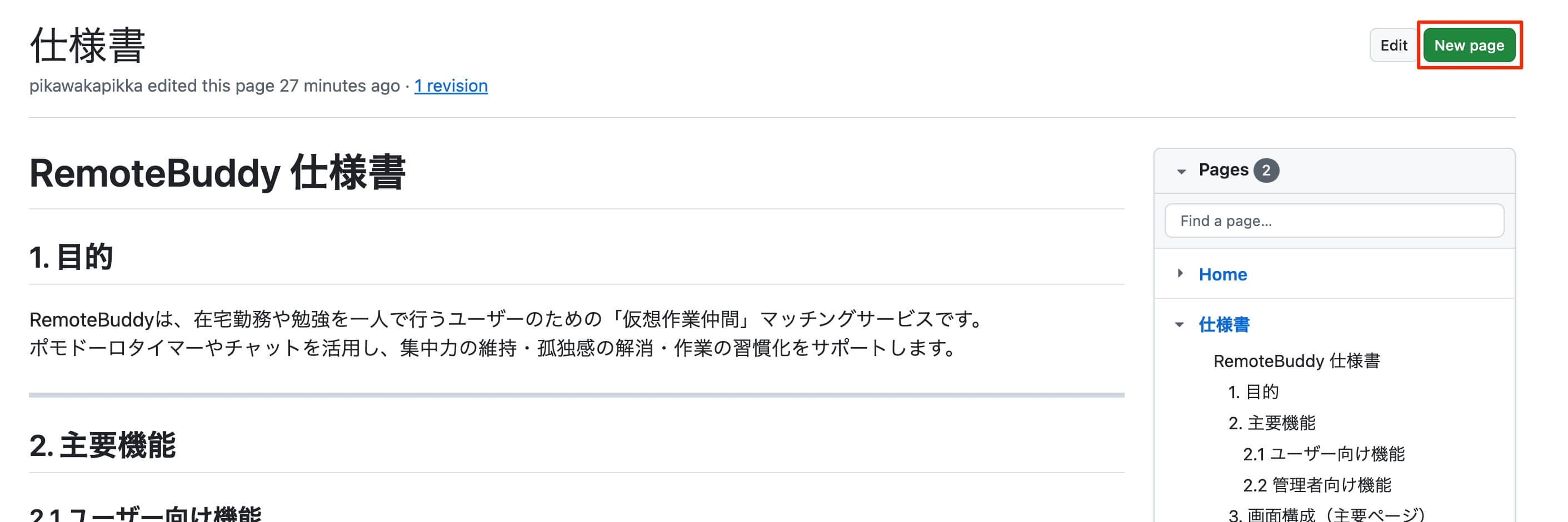

以下のように作成されました。

GitHub Wikiに保存しておくことで、開発チームとの情報共有や履歴管理が簡単になります。

機能仕様を作成しよう

次に仕様書に基づいて機能仕様を作成します。

機能仕様とは、仕様書で示された主要機能について、より詳細な挙動や画面遷移、入力・出力の条件などを明確に記述したドキュメントです。

開発者が実装を行う際の「設計図」として活用され、認識のズレを防ぐ役割も担います。

仕様書に記載された「主要機能」に基づいて、以下のようにAIに依頼しましょう。

主要機能の詳細な機能仕様を作成して下さい

- AIからの回答例を見る

-

# RemoteBuddy 主要機能 詳細仕様

---

## 1. 会員登録機能

- **目的**

ユーザーがサービスを利用するためのアカウントを作成・管理できる。

- **機能詳細**

- SNS連携(Google、Twitterなど)による簡単ログイン

- メールアドレス登録による匿名またはニックネームでの登録も可能

- プロフィール設定(名前(匿名可)、自己紹介、興味タグ)

- パスワードリセット・アカウント削除機能

- **入力**

- SNS認証トークン または メールアドレス+パスワード

- プロフィール情報(任意)

- **出力**

- ユーザーID発行

- 認証状態の保持(JWTなど)

- **UI要素**

- ログイン画面、登録フォーム、プロフィール編集画面

---

## 2. 作業ルーム作成機能

- **目的**

ユーザーが作業目的に合った仮想作業スペースを作成できる。

- **機能詳細**

- ルーム名入力

- カテゴリタグ(複数選択可)

- ルームの公開設定(公開・非公開)

- 開始時間・終了時間の設定(予約制の場合)

- 参加人数の上限設定(オプション)

- **入力**

- ルーム名、タグ、公開範囲、開始/終了時間、参加人数制限

- **出力**

- ルームID発行

- 作成完了通知

- **UI要素**

- 作業ルーム作成フォーム、確認ダイアログ

- **制約**

- 予約開始時刻は現在時刻以降のみ可能

- タグは事前登録済みカテゴリに限定も可

---

## 3. 作業ルーム参加機能

- **目的**

作業仲間を見つけ、作業ルームに参加して共同作業できる。

- **機能詳細**

- ルーム一覧・検索機能(タグ・時間帯などで絞り込み)

- リアルタイム参加または予約参加の選択

- 参加者リスト表示

- 退出機能

- **入力**

- 検索条件(タグ、時間帯)

- 参加申請アクション

- **出力**

- 参加完了通知

- 参加中のユーザーリスト更新

- **UI要素**

- ルーム検索画面、参加ボタン、参加中表示

- **制約**

- 参加人数上限に達している場合は参加不可

---

## 4. ポモドーロタイマー機能

- **目的**

集中と休憩をリズムよく繰り返し、効率的に作業できるようにする。

- **機能詳細**

- 25分の集中タイマー開始

- タイマー終了後、自動で5分の休憩タイマーに切り替え

- タイマーの一時停止・再開・リセット可能

- タイマー状態の共有(ルーム内の全参加者に同期)

- **入力**

- タイマー開始・停止操作

- タイマーリセット操作

- **出力**

- 残り時間表示

- タイマー状態同期情報(リアルタイム)

- **UI要素**

- 大きなタイマー表示、開始・停止ボタン

- **制約**

- すべての参加者のタイマー状態はリアルタイム同期を保つ

---

## 5. 雑談チャット機能

- **目的**

作業中の軽いコミュニケーションで孤独感を和らげる。

- **機能詳細**

- テキストチャットのみ(音声・映像はオプション)

- 発言ごとにタイムスタンプ表示

- 通報・ブロック機能による不快ユーザー対策

- チャット履歴は一定期間保存

- **入力**

- ユーザー発言テキスト

- **出力**

- チャットメッセージ表示(全参加者に同期)

- **UI要素**

- チャット入力フォーム、メッセージ一覧

- **制約**

- 不適切発言は通報可能

---

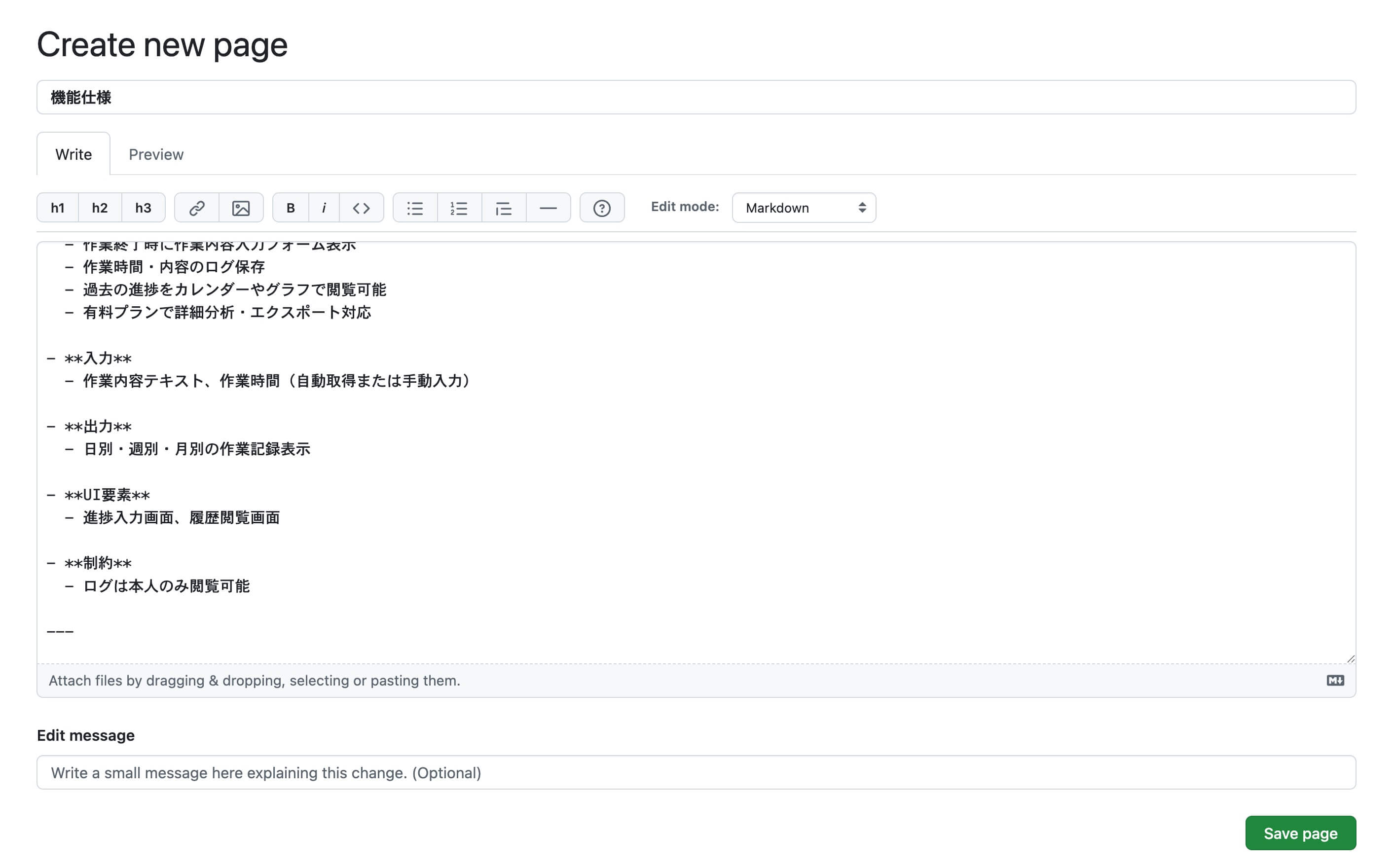

## 6. 進捗記録機能

- **目的**

日々の作業内容や時間を記録し、自己管理やモチベーション維持に役立てる。

- **機能詳細**

- 作業終了時に作業内容入力フォーム表示

- 作業時間・内容のログ保存

- 過去の進捗をカレンダーやグラフで閲覧可能

- 有料プランで詳細分析・エクスポート対応

- **入力**

- 作業内容テキスト、作業時間(自動取得または手動入力)

- **出力**

- 日別・週別・月別の作業記録表示

- **UI要素**

- 進捗入力画面、履歴閲覧画面

- **制約**

- ログは本人のみ閲覧可能

---

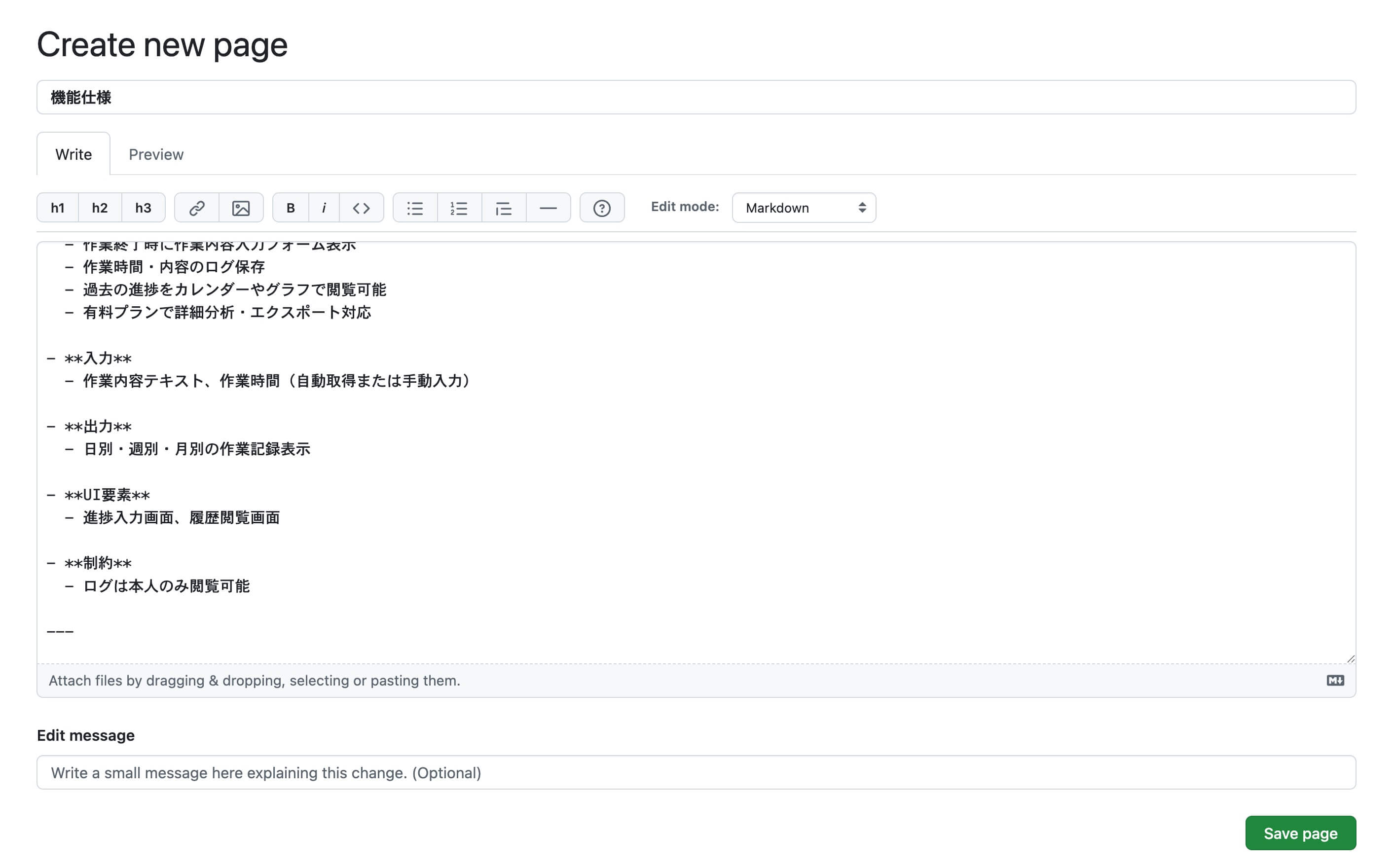

GitHub Wikiの「New page」ボタンをクリックし、新規作成ページを開きましょう。

「機能仕様」というタイトルで新規ページを作成し、上記のマークダウンを貼り付けて保存しましょう。マークダウンでAIからの回答が作成されなければ、先ほどと同様にマークダウン形式に変換してもらいましょう。

非機能要件を作成しよう

次に主要機能の非機能要件を作成します。

非機能要件とはアプリケーションの「機能以外の要件」を指します。

たとえば以下のような内容が該当します。

- セキュリティ要件(ログイン管理、暗号化など)

- パフォーマンス要件(レスポンスタイム、同時アクセス数)

- 信頼性(バックアップ、障害対応)

- ユーザビリティ(操作性、アクセシビリティ)

これらはユーザー体験に大きく影響し、品質の土台となる部分です。

以下のように依頼すると、仕様書や機能仕様を踏まえた非機能要件を提案してくれます。

主要機能の非機能要件を作成して下さい

- AIからの回答例を見る

-

# RemoteBuddy 主要機能 非機能要件

---

## 1. 会員登録機能

- **セキュリティ**

- パスワードはハッシュ化して保存すること

- SNS認証はOAuth 2.0に準拠

- 不正ログイン防止のため、多要素認証導入を検討

- **パフォーマンス**

- 登録処理は3秒以内に完了すること

- **可用性**

- 99.9%以上の稼働率を目指す

- **ユーザビリティ**

- 登録フォームはスマホ・PCの両方で快適に操作可能

---

## 2. 作業ルーム作成機能

- **パフォーマンス**

- ルーム作成処理は2秒以内に完了すること

- **スケーラビリティ**

- 同時に1000件以上のルーム作成リクエストに対応可能

- **可用性**

- 24時間稼働、メンテナンスは夜間に実施

- **ユーザビリティ**

- 作成フォームは入力補助(タグ候補表示など)を実装

---

## 3. 作業ルーム参加機能

- **リアルタイム性**

- 参加・退出情報は1秒以内に他の参加者に反映

- **スケーラビリティ**

- 1ルームあたり最大50人の同時参加を想定

- **可用性**

- 通信障害時のリトライ機能を搭載

- **セキュリティ**

- 参加者の認証状態を厳密に管理し、不正アクセスを防止

---

## 4. ポモドーロタイマー機能

- **正確性**

- タイマーの誤差は1秒以内に収めること

- **同期性**

- 全参加者のタイマー状態は1秒以内に同期されること

- **耐障害性**

- ネットワーク断時にもローカルで動作継続可能

- **ユーザビリティ**

- タイマー操作は直感的でシンプルに

---

## 5. 雑談チャット機能

- **リアルタイム性**

- メッセージ送信後1秒以内に表示されること

- **スケーラビリティ**

- 1ルームあたり過去1週間分のメッセージを保存、最大1000件保持

- **セキュリティ**

- メッセージは暗号化通信(TLS)を使用

- **モデレーション**

- 不適切発言の自動検知と通報機能を実装

---

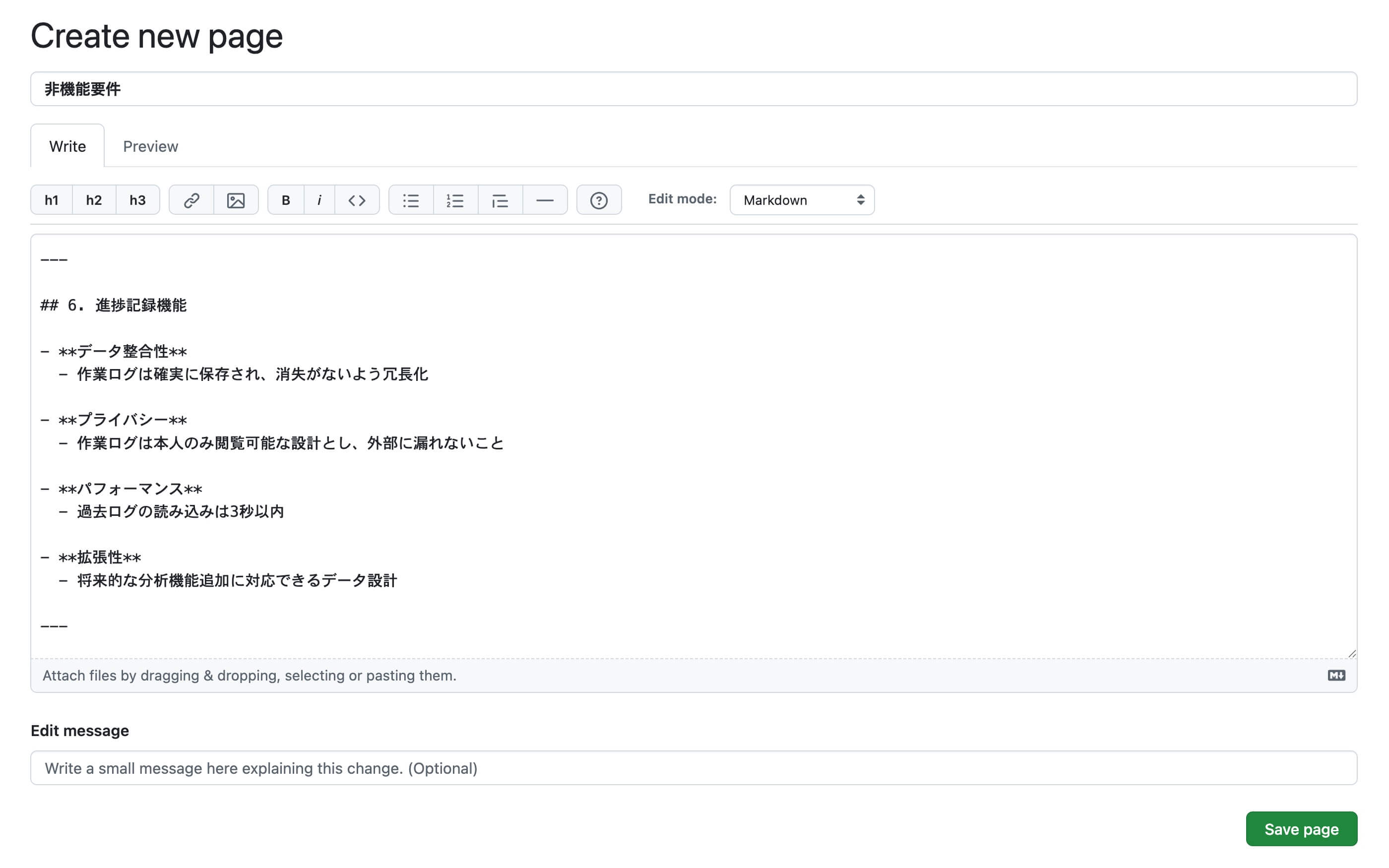

## 6. 進捗記録機能

- **データ整合性**

- 作業ログは確実に保存され、消失がないよう冗長化

- **プライバシー**

- 作業ログは本人のみ閲覧可能な設計とし、外部に漏れないこと

- **パフォーマンス**

- 過去ログの読み込みは3秒以内

- **拡張性**

- 将来的な分析機能追加に対応できるデータ設計

---

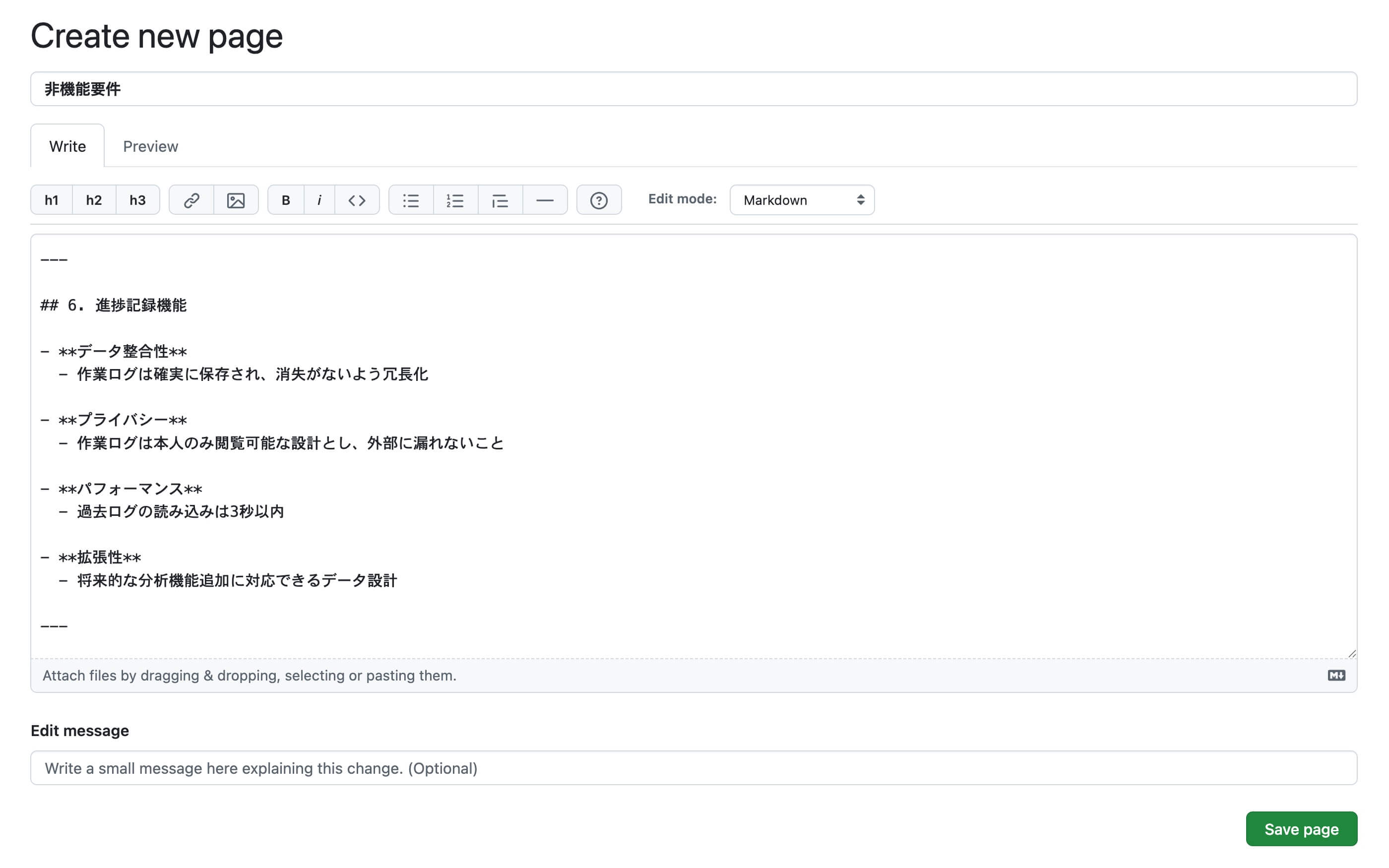

GitHub Wikiに「非機能要件」というタイトルのページを作成し、マークダウンを貼り付けて保存します。

これまでに作成した3つのドキュメントをまとめてGitHub Wikiに保存することで、プロジェクトの基盤が完成します。開発チームやクライアントとこれらの文書を共有することで、誤解のないスムーズな開発が実現します。

仕様書、機能仕様、非機能要件を作成しよう

カリキュラムのプロンプトを参考に、仕様書、機能仕様、非機能要件を作成しましょう。

作成した各ドキュメントはwikiに保存しましょう。