更新日:

MCP(Model Context Protocol)とは?初心者向け完全ガイド

MCPサーバーとは生成AIとSlackなどの外部ツールを簡単に連携させるための仕組みです。

なぜ今MCPが注目されているのか

近年、ChatGPTやClaudeなどの生成AIを業務に活用する企業が急増していますが、多くの組織が以下の課題に直面しています。

| 課題 | 詳細 |

|---|---|

| 社内システムとAIの連携が複雑 | 既存のデータベースやファイルサーバーにAIがアクセスできない |

| 各ツールごとに異なる設定が必要 | Slack、Google Drive、Salesforceなど、それぞれ個別の連携設定が必要 |

| API地獄による運用コストの増大 | 各サービスごとに異なるAPI仕様、認証方法、エラーハンドリングで開発・保守が困難 |

実際、調査によると企業の78%が「AIとシステム連携の複雑さ」を導入の最大の障壁として挙げています。

MCPはこれらの課題を一気に解決する「AI連携の標準規格」として、GoogleやMicrosoft、Anthropicなどの大手テック企業が注目している技術です。

MCPとは

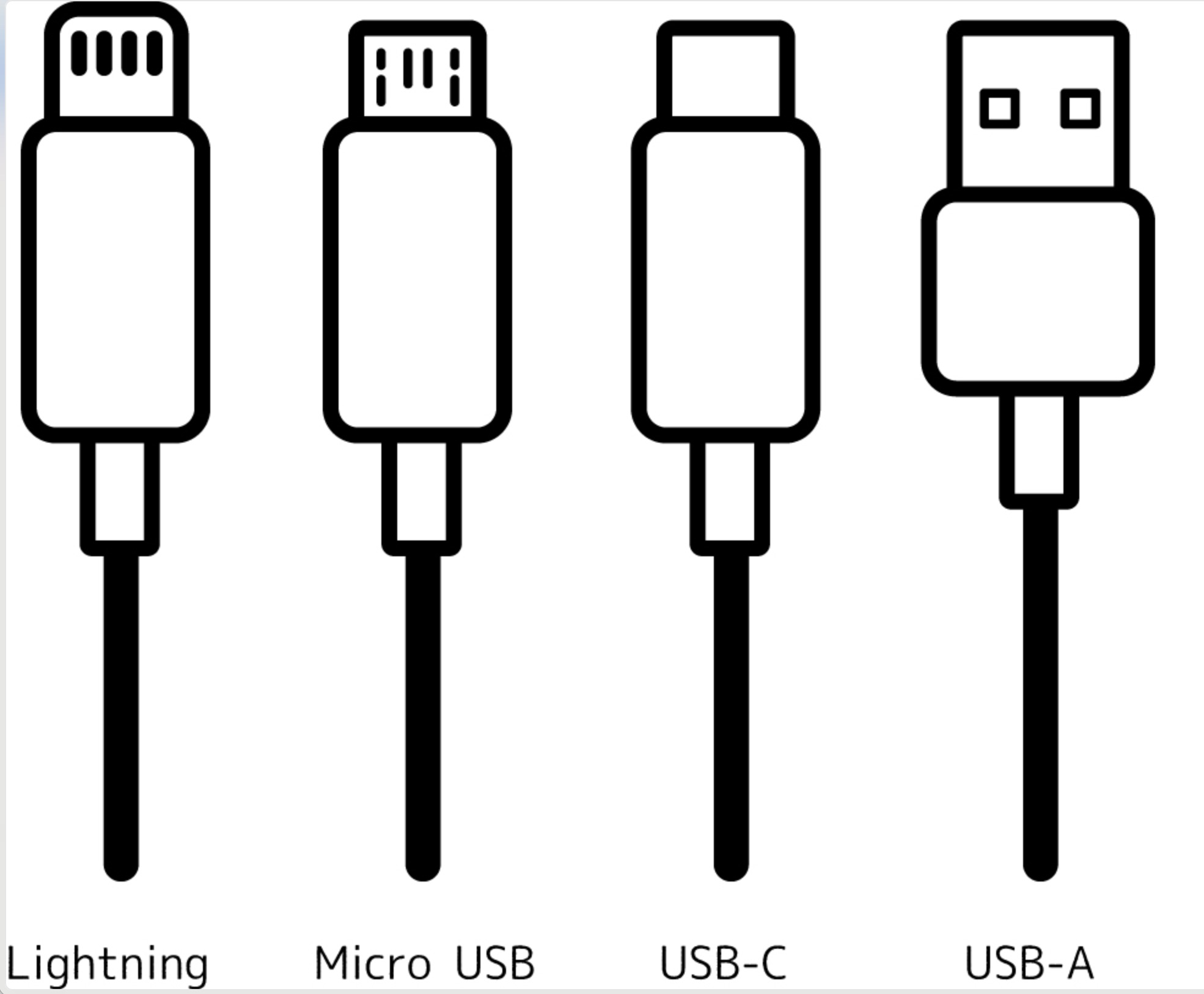

最近では、生成AIの進化で、いろいろな作業をAIに任せられるようになりました。しかし、AIをいくつものツールとつなぐには、それぞれのツールに合わせた設定が必要です。たとえば、USBケーブルを思い浮かべてみてください。スマホはライトニング、パソコンはUSB-A、ゲーム機のコントローラはUSB-B…と、機器によって接続方法が違うと面倒ですよね。

ここで便利なのがMCP(Model Context Protocol)です。MCPは、AIアプリケーションがLLMに文脈(コンテキスト)を渡す方法を統一したルールです。簡単に言うと 「AI用のUSB-Cポート」 のような存在です。USB-Cがどんな周辺機器にも接続できるのと同じように、MCPを使えばAIをさまざまなツールやデータに簡単につなげられます。

MCPで実現できること

たとえば、MCPを使うと以下のようなことが簡単にできます。

ドキュメント管理の自動化

- AIにフォルダの中のファイルを読ませて自動で要約する

- 社内マニュアルから必要な情報を瞬時に検索・抽出

開発業務の効率化

- Gitの履歴をチェックしてリリースノートを自動生成

- コードレビューで品質チェックとコメント作成を支援

クラウドサービス連携

- Google Driveから最新の資料を取得してまとめる

- Slackの過去メッセージから議事録を自動作成

データ分析・レポート作成

- 売上データベースから自動で週次レポートを生成

- CRMデータを基にした顧客分析レポートの作成

MCPを使えば、AIを単なる「質問に答えるだけのツール」から、実務で役立つアシスタントに変えることができます。初心者でも、この仕組みを理解すればAIとツールの連携や自動化のイメージがすぐにつかめるようになります。

MCPの基本

MCPはAIモデルに状況を伝えるための標準ルールです。この章ではMCPがどのように動くのかを詳しく解説します。

MCPの定義

MCP(Model Context Protocol)は、AIとアプリの間で文脈情報(Context)をやり取りするためのルールです。 簡単に言うと、「AIに今の状況や情報を正しく伝えるための共通の言語」だと考えると分かりやすいです。

「プロトコル」とは、コンピュータ同士が情報をやり取りするときのルールです。

インターネットでWebページを見るときはHTTPというルールを使います。

メールを送るときにはSMTPというルールを使います。

同じように、MCPはAIモデルとアプリケーションが効率的に情報を共有するためのルールを定めています。

MCPが解決する課題

従来、AIに情報を渡す方法はアプリケーションごとにバラバラでした。そのために以下のような課題がありました。

- 複数のモデルを組み合わせるのが難しい

- モデルの状態や会話履歴を正しく扱えない

- 高度な自動化やワークフローが作りにくい

こうした問題を、MCPは標準化された方法で解決することができます。

MCPの仕組み

MCPはAIモデルに状況を伝えるための標準ルールです。この章ではMCPがどのように動くのかを解説します。

クライアントとサーバーの関係

MCPは、クライアント(アプリケーション側)とサーバー(AIモデル側)がやり取りをする仕組みです。

クライアントの役割

- ユーザーの操作や外部データを収集

- データをMCP形式に変換して送信

- AIからの応答を受け取ってユーザーに表示

サーバーの役割

- 受け取った情報を使ってAIモデルに適切な文脈を提供

- AIモデルの応答を処理してクライアントに返送

- 外部システム(データベース、ファイルサーバーなど)との接続を管理

このように役割を分けることで、やり取りがスムーズになり、システム全体の保守性と拡張性が向上します。

文脈(Context)の重要性

MCPが扱う「文脈(Context)」とは、AIが正しく理解し判断するために必要な背景情報や状況のことを指します。

例えば、「それ、どうだった?」という文章だけでは、「それ」が何を指すのか分かりません。会話の流れ(文脈)があって初めて意味を理解できます。

同じように、AIに正確な判断をさせるためには、この文脈を具体的に与える必要があります。これが「Context」であり、AIが応答を生成する際に欠かせない情報です。

実際には以下のようなjson形式でContextを作成します。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

{

"task": "summarize_meeting",

"context": {

"meeting_type": "週次進捗会議",

"participants": ["田中", "佐藤", "鈴木"],

"previous_meeting_summary": "前回は予算について議論",

"current_agenda": ["進捗報告", "課題共有", "次週計画"],

"external_data": {

"project_status": "75%完了",

"budget_remaining": "残り30万円"

}

}

}

このように「やるべきこと(タスク)」と「必要な文脈(Context)」を整理してモデルに渡すのがMCPの役割になります。

MCPサーバーの種類

MCPサーバーには、大きく分けて「公式が用意しているもの」と「開発者が自作できるもの」の2種類があります。

公式が提供するMCPサーバー

Anthropic社が提供する公式のサーバーには以下のようなものがあります。

| サーバー名 | 詳細 |

|---|---|

| Everything | プロンプト、リソース、ツールをまとめて扱えるテスト用サーバー |

| Fetch | Webコンテンツを取得・変換し、LLMが使いやすくするサーバー |

| Filesystem | ファイル操作を安全に行うためのサーバー |

| Git | Gitリポジトリの読み取り・検索・操作を可能にするサーバー |

| Memory | 知識グラフをもとにした持続記憶システム |

| Sequential Thinking | 動的かつ反省的な思考シーケンスを扱うサーバー |

| Time | 日時・タイムゾーンの変換機能を持つサーバー |

カスタムMCPサーバー

一方で、オリジナルのMCPサーバーを開発することもできます。これにより、業務システムや独自のデータベースとも接続させることができ、活用の幅を広げることができます。

MCPの導入方法

この章では実際にMCPを導入するまでの方法を解説いたします。

前提準備

導入には以下のものが必要になります。

- Node.js(バージョン18以上推奨)

- Claude Desktop アプリケーション

- 基本的なコマンドライン操作の知識

まずはこちらからNode.jsをインストールします。インストール後、以下のコマンドでバージョンが表示されればOKです。

1

node -v

次にAnthropic公式サイトからClaude for Desktopをダウンロードしてインストールします。

これで準備完了です。

設定ファイルの作成

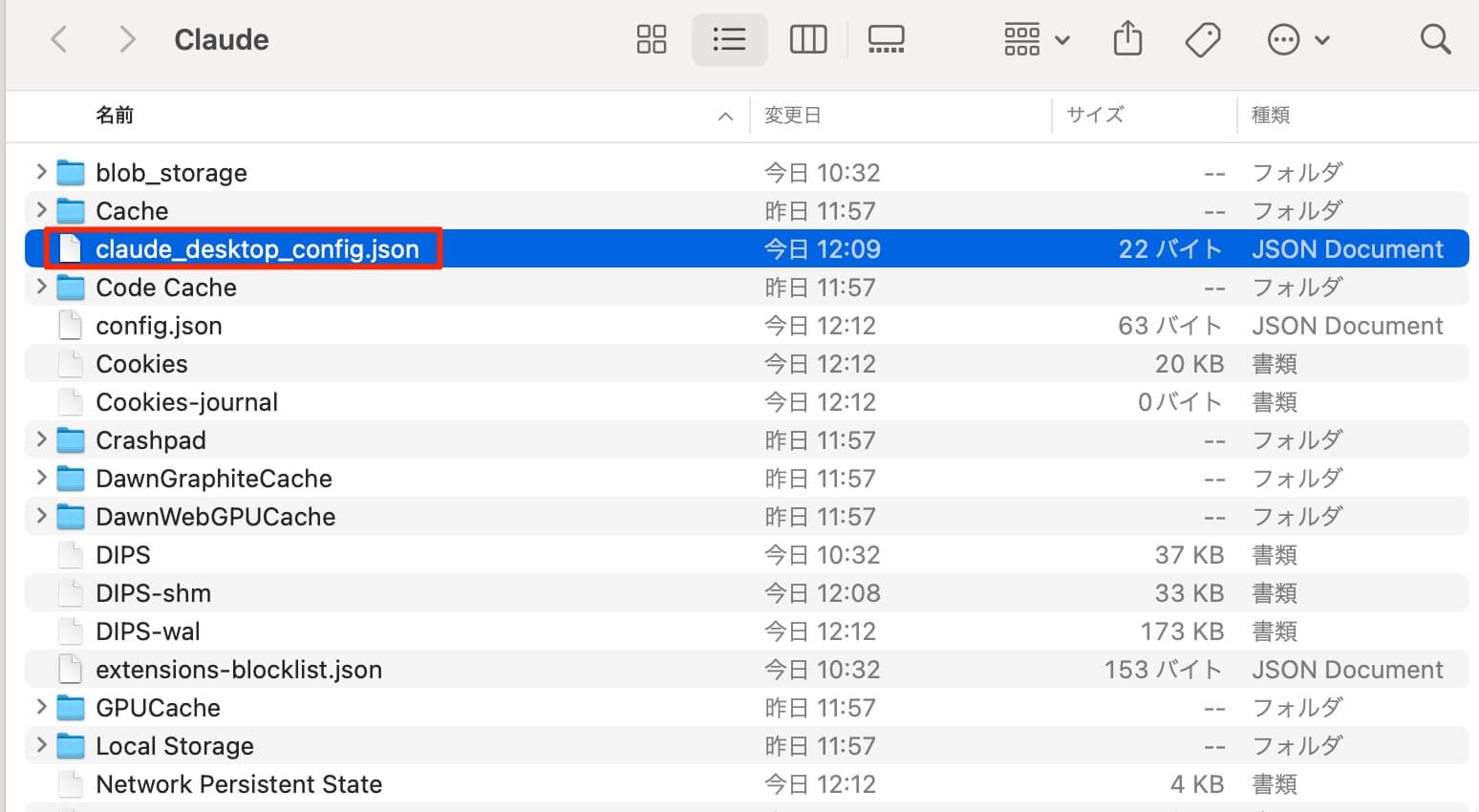

次にClaude Desktopの設定ファイル(claude_desktop_config.json)を編集します。

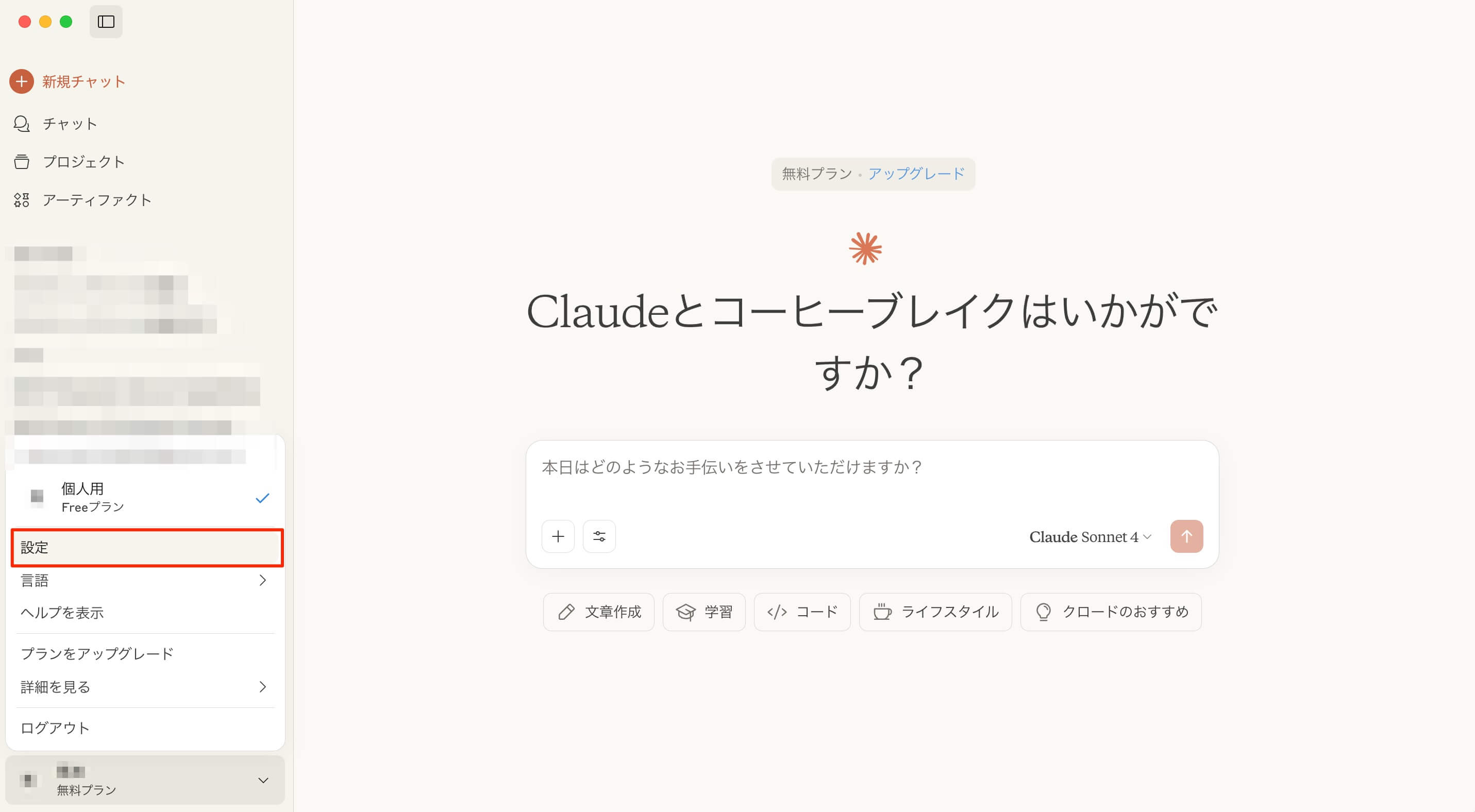

Claude Desktopを開き、左メニューの一番下にある自分のアカウントをクリックします。

そして「設定」をクリックします。

次にメニューの一番下の「開発者」をクリックします。

するとローカルMCPサーバーの設定画面になるので「設定を編集」をクリックします。

Macであればファインダーが開くので、選択されている編集ファイルのclaude_desktop_config.jsonをテキストエディタで開きます。

このファイルにそれぞれのMCPサーバーの設定を記述することで、生成AIとの連携をすることができます。

導入事例

生成AIと各ツールを連携すると具体的にどのようなことができるようになるでしょうか?

この章では実際の導入事例を紹介します。

Slack

Slackと生成AIを連携することにより、各チャンネルの投稿数や、実際にAIが指定のチャンネルに投稿することができます。

Slackと連携させるための方法はこちらの記事を参照してください。

Googleカレンダー

Googleカレンダーと生成AIを連携することにより、生成AIから自分の予定を確認したり、予定を追加したりすることができます。

Googleカレンダーと連携させるための方法はこちらの記事を参照してください。

Notion

Notionと生成AIを連携することにより、生成AIからNotion上にあるファイルにアクセスすることができます。これにより、Notion内の情報を要約したり、生成AIの知識として使うことができます。

Notionと連携させるための方法はこちらの記事を参照してください。

Filesystem

FilesystemのMCPサーバーを使い、PCと連携させることで、生成AIが自分のPCにあるファイルにアクセスしたり、作成したりすることができます。

自分のPCと連携させるための方法はこちらの記事を参照してください。

GitHub

GitHubと生成AIを連携することにより、生成AIがリポジトリの内容を読み取り、プルリクエストのレビューなどをしてもらうことが出来ます。

GitHubと連携させるための方法はこちらの記事を参照してください。

まとめ

MCPは、AIを単なる質問応答ツールから、実務に直接関わるアシスタントに変えるための便利な仕組みです。

まずは公式のfilesystemのMCPサーバーから試してみて、慣れてきたら他の便利なカスタムサーバーを追加して、AIの活用範囲を広げてみましょう。

この記事のまとめ

- MCPとはAIが外部ツールにつながるための共通の仕組みです

- MCPを導入することで、AIの利用範囲が大幅にアップします